食育アイランド九州参加者の取組

食育アイランド九州に参加されている団体(者)の食育の取組状況を紹介しています。☆文章・イラスト・写真等を無断で複製使用することはできません。

令和6年度

◆熊本県高等学校家庭科教育

熊本県高等学校家庭科教育は、熊本県内の高等学校家庭科教師が、家庭科教育の充実向上を目指して、研修や実践発表を行っています。

高等学校家庭科の学習は多岐にわたります。熊本県高等学校家庭科教育は、その中でも、「食育活動」の一環として、郷土料理の講習や県産米粉を活用した料理講習会などを実施しています。

また、「家庭科技術検定食物調理」に挑戦することで、栄養や調理理論、調理技術の向上を目指している学校もあります。

熊本県内の各学校の取組を紹介いたします。

熊本農業高等学校(PDF : 482KB)

菊池農業高等学校(PDF : 296KB)

球磨中央高等学校(PDF : 3,749KB)

◆すごくからだにやさしいⓇ食育プロジェクト

2023年2月に株式会社アスラボSmileが中心となり全国の有志が集まり設立したプロジェクトで、2024年には農林水産省HP「デジタル食育」にて掲載、2025年には「令和6年度福岡県新商品の生産による新事業分野開拓者認定制度」に栄養図鑑、食育カードゲームが商品認定を頂きました。

『食の魔法で日本を健康に!笑顔に!』をスローガンに、子どもから大人まで楽しく学ぶことができる食育の普及活動を行っています。

取組内容としては、 「簡単!楽しい!分かりやすい!オモシロ食育」食育戦隊セブンヒーローをInstagramにて配信しています。また食の行動変容を起こす事を目的としたイベントを随時開催しています。

(ア) 子ども・親子向けイベント

オリジナル食育紙芝居+食体験(実際に食材に触れ五感で体験する)+食べる

三つ要素を盛り込み参加後の行動変容へと繋げている。

(イ) 食育×農業体験イベント

国産生産物の価値と栄養を学ぶイベント

「無農薬キャベツ収穫+販売+料理体験」など農業体験、職業体験、栄養教育、地産地消、フードロスなどを

学んでもらう。

その他に、教材開発や企業向け社員研修も行っています。

(食育栄養マンガ『食育戦隊セブンヒーロー』) (食育×農業 体験イベント)

(保育園 食育☓栄養年間プログラム) (食育カードで遊ぼう!親子イベント)

(学ぶ!作る!食べる!小売店コラボイベント) (感想No.1「これだったらできる!」社員研修)

◆佐賀県立伊万里実業高等学校フードプロジェクト部

佐賀県立伊万里実業高等学校フードプロジェクト部は、2015年度から地産地消推進の一環として、「食で伊万里を元気に」をキーワードに地元食材の規格外農産物を活用した商品開発を行うことを始めたが、その中で日本の食品ロスの現状を知ることになった。

「食のまち伊万里」で学ぶ高校生として、食品ロス問題に地域一丸となって取り組む必要性を感じたが、当時、伊万里市には家庭の余剰食品などを生かす「フードドライブ」が浸透していないことや、そうした活動を行う「フードバンク」自体が存在しないことが分かった。

そこで3つの目標、「フードドライブの実施及び定着」「食品サイクルシステムの構築」「食育活動の推進」を掲げ、活動をスタートした。

2021年には、フードプロジェクト部の生徒たちが中心となり、伊万里市、NPO法人と共同で、活動の母体となるフードバンクを立ち上げ、地域で初となるフードドライブを実施した。

こうした活動を通し、地域住民一人ひとりが意識することで、事業系食品ロス削減のみならず、家庭系食品ロス削減にも役立っています。さらに、企業、NPO法人、市、学校、市民が一体となって取り組む新しい食循環システムとしても注目されています。

(規格外食品による商品開発製造事業) (開発した商品の販売会の様子)

(子どもが自ら調理中) (子ども食堂の学びのkidsレストラン)

(フードドライブの受付) (食育パネルシアター)

◆立松食育研究所

所長の立松洋子さんは、大学で管理栄養士として働き、学生寮の献立を考える仕事や健康料理教室の開催などを通じて、学生の健康を常に考えるようになりました。

また働きながら親の介護をして、身近な人の食と健康について考えることが多くなったことが、きっかけで、食育をもっと広げるために、令和2年に立松食育研究所を開設しました。

また「多くの人に料理の楽しさを伝えていきたい」という想いから、料理のポイントや調理方法を紹介する「おだんごちゃんねる」をYouTubeで配信を始めました。

タイトルの「おだんごちゃんねる」は、立松さんのトレードマークの「お団子ヘア」から名付けられ、その名の通り、若者や子供にも、親しみやすい動画となっています。

また大分県の各地域の食材のPRや食育と結びつけたイベントを開催するほか、保育園・幼稚園の子供たちの食育の強化のため、調理の楽しさ、食べることの楽しさを知ってもらう取組も行っています。

◆JA糸島青年部

JA糸島青年部は、福岡県糸島市で就農する約40歳未満の若手農家、後継者、新規就農者を中心に構成されたグループです。

青年部は、地域の子供たちに旬の糸島産農産物を提供したり、収穫体験を通じて農業の大切さや食文化の素晴らしさを伝えています。活動において食育を一つの使命と捉え地産地消を推奨し安心できる食材を選んでほしい、食料自給率など農業に興味を持ってもらいたいなどの思いから取り組んでいます。

また、青年部のスーパーヒーロー計画「コメンジャーズ・プロジェクト」が2018年に誕生。田んぼの米を食い荒らす「カメムシ一味」と「コメンジャー」の戦いを描く。コメンジャーは子供に大人気で、地域の各地に登場し食育普及活動の一翼を担っています。

令和5年度

◆認定NPO法人子どもの森(森の学舎)

認定NPO法人子どもの森は、廃校になった宮崎県臼杵郡門川町の西門川小学校松瀬分校の校舎を活動拠点とし、子どもたちに良質の森(環境)を残すために、環境啓発の活動を実践しています。

代表者である横山理事長とその仲間たちは、門川町の自然環境が悪くなっていた状況を目の当たりにして、自然環境を守りたいという思いで、2003年7月にNPO法人を設立しました。

食育関係では、地域の小学生とその保護者を対象に、海水で塩作り、麦作りから石臼での小麦粉作り、石釜でのパン焼き等自然体験や農業体験から自然の大切さを考える「四季をまるごと体験ecoスクール」、森林を活用したドングリ工作・苗木作り、川を活用したネイチャーゲーム・生き物調査等、植物観察と山菜料理作りを行う「体験型環境学習」、放置され荒廃した竹林を広葉樹の林に復元する「森づくり」の活動を行っています。

また、2021年から、耕作放棄地の田んぼを復活させて田んぼの働きを戻し、里山の自然景観を守る「休耕田復活プロジェクト」を行っています。

「四季をまるごと体験ecoスクール」に参加した保護者からは、「麦の畑作りから種まき、収穫、パン作りまでのサイクルに、これだけ多大な労力をかけ、機械や工具を工夫し、まさに持続可能な社会を何千年も続けてきたということのありがたみを実感できました。また、普段は簡単に入手できる塩や小麦粉、パンにも日頃から感謝し、食品ロスの削減、分別リサイクル等できることから環境に配慮していきたいと思いました。」という感想や、子どもからは、「普段使っている塩なども、作ろうとすると時間がかかって大変で、作らなくても買える今の社会はすごいなあと思いました。パン作りでは、麦を育てたり、バターやパンを作りました。どの作業も根気がいるし、つかれるけど、できたパンを食べたら、もちもちしてすごく美味しかったです。これからは、この自然が無くならないように守っていきたいと思います。」などの感想が寄せられています。

◆認定NPO法人五ヶ瀬自然学校

認定NPO法人五ヶ瀬自然学校は、宮崎県西臼杵郡五ヶ瀬町を活動拠点とし、杉田理事長の、「子どもたちをもっと外で遊ばせたい、将来は世界を旅する子どもたちになってもらいたい。」という思いで、平成17年に設立された団体です。

食育関係では、放課後の時間に鞍岡小学校の児童を受け入れ、「教育ファーム」に取り組み、農業体験、野外炊飯、味噌作り等を行う「放課後子ども教室」、五ヶ瀬町及び近隣の市町村の児童を対象として、春先に野菜を植え付け、収穫して野外炊飯で調理する「子どもキャンプ」に取り組んでいます。

また、持続可能な農村を目指し、地域で人手不足の農家とボランティアをマッチングさせる「農家のお手伝い!」活動に取り組んでいます。

子どもキャンプで薪釜ピザ作りを体験した児童からは、「ピザの生地が発酵して膨らむなど、完成するまでの工程がおもしろかった。」などの感想が寄せられています。

◆一般財団法人星のふるさと

一般財団法人星のふるさとは、平成3年に八女市星野村の「星のふるさと公園」と公園内の観光施設を運営するために設立された法人です。

現在、八女市との指定管理協定に基づき、同公園や公園内の観光施設の管理運営に加え、歴史、産業、文化、自然など、星野村の地域資源を生かした観光・交流事業を実施しています。

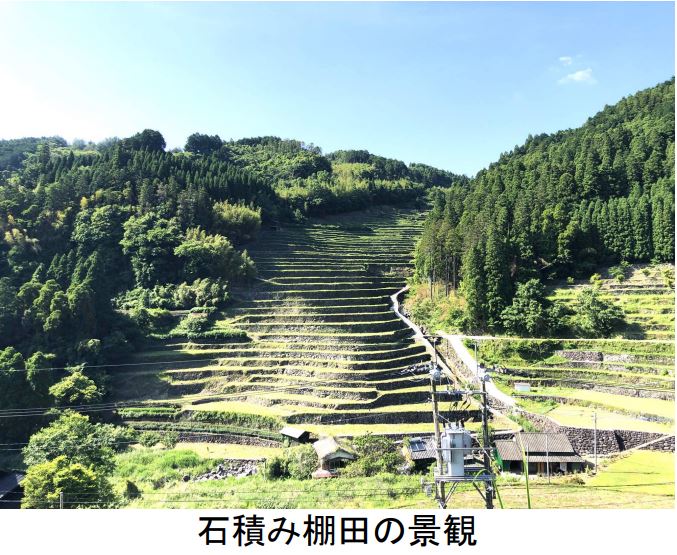

食育関係では、地域の文化遺産である石積み棚田見学を通して、先人がお米に込めた思いや米作りの大切さ、棚田構築にかかる歴史的経緯や自然と共生する持続可能な農業のあり方など、小学生向けに分かりやすく伝える社会科見学を年間15校程度受け入れています。

また、季節に合わせて、お茶摘み、釜炒り茶づくり、紅茶づくり、サツマイモ収穫などの体験を行っており、緑茶づくり、茶焙じ、石臼抹茶ひきなどの体験は、随時受付けています。

今回の取材で事務局長から、「お茶摘みは、見てるとそれほどおもしろい作業ではありませんが、子どもが実際に茶葉に触れると、新芽を摘むときのプチプチとした感覚や葉の柔らかさなどがわかり、楽しかったという感想が寄せられます。お茶については言葉で説明するより、お茶摘みでお茶の葉に触れて、飲んで味わうことにより、初めて理解できると考えています。」とお話がありました。

◆ 熊本市食生活改善推進員協議会

熊本市食生活改善推進員協議会は、熊本市が主催する「すこやかくまもと栄養セミナー(食生活改善推進員養成講座)」で、食生活改善を中心とした健康づくりについて学び、「私達の健康は私達の手で」を合言葉に、地域で食生活改善・食育活動を進めるボランティア団体です。

約490名の会員が、熊本市内5区役所の5支部で、地域に根ざした市民の健康づくりのお手伝いをしています。

「おやこの食育教室」、「男性のための料理教室」、「高齢者いきいきサロン」、「防災食育クッキング調理」など様々な活動を行っています。

また、地域の小学生・中学生・高校生に郷土の食材やだご汁、いきなり団子などの郷土料理を伝える活動に特に力を入れています。

会長から「月1回、5支部で理事会を開催し、意見交換を重ね会員の親睦を図りながら活動しています。」とお話がありました。

◆ 永利牛乳株式会社

福岡県太宰府市に拠点を置く永利牛乳株式会社は、福岡県朝倉郡筑前町に自家牧場と牧草畑を所有し、牧草栽培、乳牛飼育、牛乳作りを一貫して行っています。

酪農や農業、自然環境、自然との共存関係を学ぶことができる牧場や農場として、酪農家の日々の努力を知っていただくために、未就学児から大学生までの牧場体験や酪農実習のほか、年間20校以上の小学生の社会科見学を受け入れています。また、一般の方の牧場見学や牛乳工場でパック詰めの工程等の見学も可能です。

2015年筑前町にオープンした日本発の乳和食(※)レストラン「まきばの家」では、乳和食作りや乳製品作り(予約制)を体験できるほか、喫茶コーナーでは乳和食も提供しています。

今回の取材で、長谷川専務から「生き物や自然に触れ、牛乳本来の姿は命から始まることを知っていただきたいという思いで、牧場体験や見学を受け入れています。また、乳和食作り体験に特に力を入れています。乳和食は、カルシウムが豊富で減塩で低糖質でありながら、コクがあって旨味が引き立つので、長寿の時代にぜひ普及させたいと思っています。」とお話がありました。

(※)乳和食:味噌や醤油などの伝統的調味料に、「コク」や「旨味」を有している牛乳(成分無調整牛乳)を組み合わせ

ることで、使用されている食材本来の風味を引き出し、味噌や醤油等の調味料を減らしても、美味しく和食を

食べられる調理法です。

◆熊本県高等学校家庭科教育

熊本県高等学校家庭科教育は、熊本県内の高等学校家庭科教師が、家庭科教育の充実向上を目指して、研修や実践発表を行っています。

高等学校家庭科の学習は多岐にわたります。熊本県高等学校家庭科教育は、その中でも、「食育活動」の一環として、郷土料理の講習や県産米粉を活用した料理講習会などを実施しています。

また、「家庭科技術検定食物調理」に挑戦することで、栄養や調理理論、調理技術の向上を目指している学校もあります。

熊本農業高等学校の取組を紹介いたします。

八代農業高等学校(PDF : 284KB)

菊池農業高等学校(PDF : 256KB)

人吉高等学校定時制(PDF : 266KB)

人吉高等学校五木分校(PDF : 248KB)

熊本県立第一高等学校(PDF : 131KB)

熊本農業高等学校(PDF : 639KB)

◆鹿島市食生活改善推進協議会

鹿島市食生活改善推進協議会は、1988年に発足し、食の大切さを伝えるための普及活動を行い、市民の健康づくりを推進するボランティア団体です。

保育所での「親子料理教室」、学童への「次世代育成料理教室」、高齢者への「料理講習会」など、幅広い世代を対象とした活動を行っています。

また、食品ロスの解消をめざすとともに、フードバンクで集まった食材を活用し、食事に不安を抱えている子育て世代にバランスのとれた食事を提供する「鹿島ふれあい地域食堂」に特に力を入れています。

会長から「子どもたちに、ご飯と主菜に味噌汁、酢の物、煮物などを組み合わせたバランスのとれた食事の重要性と鹿島の郷土料理の良さを伝えるために日々活動しています。」とお話がありました。

◆宮崎県総合農業試験場 薬草・地域作物センター

当センターは、薬草やハーブ、地域作物などを活用した「地域農業の振興」と「食と健康の情報発信」を目的に、宮崎県が平成13年11月に開設した施設です。近年注目されている薬草やハーブ等を、新たな地域特産物として開発・育成を進める試験研究を行っています。

食育関係では、講座「薬草・地域作物を楽しむ会」を年に7~8回程度開催し、薬草やハーブなどの利用法を紹介したり、地域作物を活用した料理づくり等を行っています。

代表者から「講座を通じて、県民の皆様に薬草やハーブ、地域作物の特徴や利用方法について学び、日常の生活に広く取り入れていただくよう取り組んでいます。」とお話がありました。

◆宮崎県御池青少年自然の家

宮崎県御池青少年自然の家は、霧島の山々が目の前に広がり、この地域では最大の火口湖、御池の近くにある自然体験活動施設です。四季を通じて素晴らしい自然のもとで、登山、野外活動、食育等の様々なプログラムを用意しています。

食育においては「親子でチャレンジ」として、自然の中で家族で協力しながらピザ作りを体験し、調理する楽しさや、家族で時間を共有することの大切さを学ぶ機会を作っています。

参加者の方からは、「普段家庭ではできない体験をすることができて良かった。」などの感想が寄せられています。

◆(有)西山田観光農園

西山田観光農園は、都市住民との交流を進め、農産物の生産から加工を体験することで、農業や「食」への理解と地産地消の推進を図りたいと、平成17年7月に農作業体験ができる観光農園として開園しました。

季節にあわせて、ぶどう狩り(今年は収量減により休止中)、みかん狩り、さつまいも堀りなどの収穫体験や、年間を通して、そば打ち体験、ピザ作り体験など多くの体験活動を行っています。

今回の取材で、池田代表から「新型コロナ禍では体験者数が減少していたが、現在は大きく回復し多くの方に来園していただいています。体験した子どもたちの喜んでいる様子を見て、やり甲斐を感じている。今後も農業体験を通して消費者と農業を繋ぎ地域に密着した楽しい農業テーマパークを目指していきたい。」と話がありました。

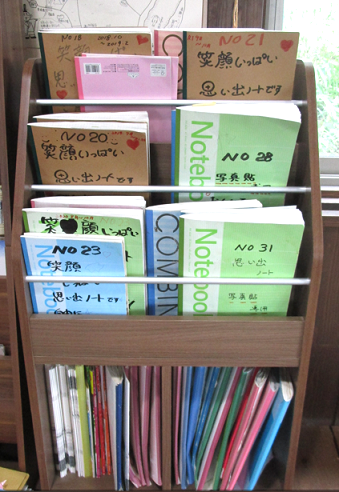

同農園には数十冊の設立当初からの体験者ノートがあり、多くの子どもたちの絵や感想が書かれていました。

◆食と農の体験塾

食と農の体験塾は、天草や有明海を一望できる高野山中腹にあり、熊本県産小麦粉を使用した、石窯によるパン・ピザ作り、薪割りを体験できます。

塾長の宮田研蔵氏は、「夢はでっかく食で日本を変えたい。でも行動は足元の小さな一歩から」をキャッチフレーズに、2000年に体験塾を開始しました。

訪問した当日は、5家族20人が参加されていて、子どもたちは、薪をかまどに投入したり、羽釜で炊いたご飯で作ったおにぎりや、自分たちで伸ばしたピザ生地に具材をトッピングして窯で焼いてもらった焼きたてのピザやクッキーを、談笑しながらおいしく食べました。

また、塾長からの食の大切さ・食育についての話に、親子でしっかり耳を傾けていました。

令和4年度

◆熊本県立大学

熊本県立大学の学生グループ【SalVege (サルべジ)~規格外野菜を救い隊~】は、熊本県内の生産者をめぐって、規格外野菜の普及活動を行っています。今年度は「芦北町」にスポットを当て、「農家さんマップ」を作成する活動を行いました。芦北で初めて甘夏を栽培した鶴田有機農園のみかんは、長年農薬を使わず栽培され、天皇に献上されたりG7サミットで振る舞われたこともあるそうです!訪問した学生もおいしいみかんを試食しながら、環境にやさしい有機栽培について学びました。

◆九州国際大学 村上ゼミ「子ども食堂チーム」

第5回食育活動表彰の消費・安全局長賞を受賞した、九州国際大学現代ビジネス学部の村上ゼミ「子ども食堂チーム」は、学内や地域での活動のほか、九州農政局の食育ワークショップなど様々な活動に参加しています。また、地産地消マーケティングをテーマの1つとして、産直市場の生産者・ 購入者の関係性を研究しているため、今年度は、11月17、18日に広島県尾道市で開催された「第19回全国農林水産物直売サミット」のスタッフとしても活動しました。

◆吉野ヶ里歴史公園

吉野ヶ里歴史公園は、「弥生人の声が聞こえる」を基本テーマに、遺跡エリア(国営エリア)や遊びの原(県立エリア)など、四季を通じて誰もが一日中楽しく過ごせる公園となっています。10月9日(日曜)には、復元された古代の水田で、弥生時代の衣装「貫頭衣」を着て稲刈りの体験が行われました。その他にも赤米料理のふるまいや、南のムラの畑で栽培しているエダマメ収穫体験もありました。毎年大変人気のイベントです。

◆熊本県高等学校家庭科教育

高等学校家庭科の学習は多岐にわたります。

その中でも、「食育活動」の一環として、郷土料理の講習や県産米粉を活用した料理講習会などを実施しています。

また、「家庭科技術検定食物調理」に挑戦することで、栄養や調理理論、調理技術の向上を目指している学校もあります。

熊本県内の各学校の取組を紹介いたします。

・球磨工業高等学校(PDF : 261KB)

・熊本農業高等学校(PDF : 235KB)

・矢部高等学校(PDF : 166KB)

・人吉高等学校五木分校(PDF : 212KB)

・人吉高等学校定時制(PDF : 578KB)

・菊池農業高等学校(PDF : 343KB)

・八代農業高等学校(PDF : 421KB)

・南稜高等学校(PDF : 350KB)

・玉名女子高等学校(PDF : 867KB)

・鹿本農業高等学校(PDF : 197KB)

・人吉高等学校(PDF : 606KB)

・千原台高等学校(PDF : 191KB)

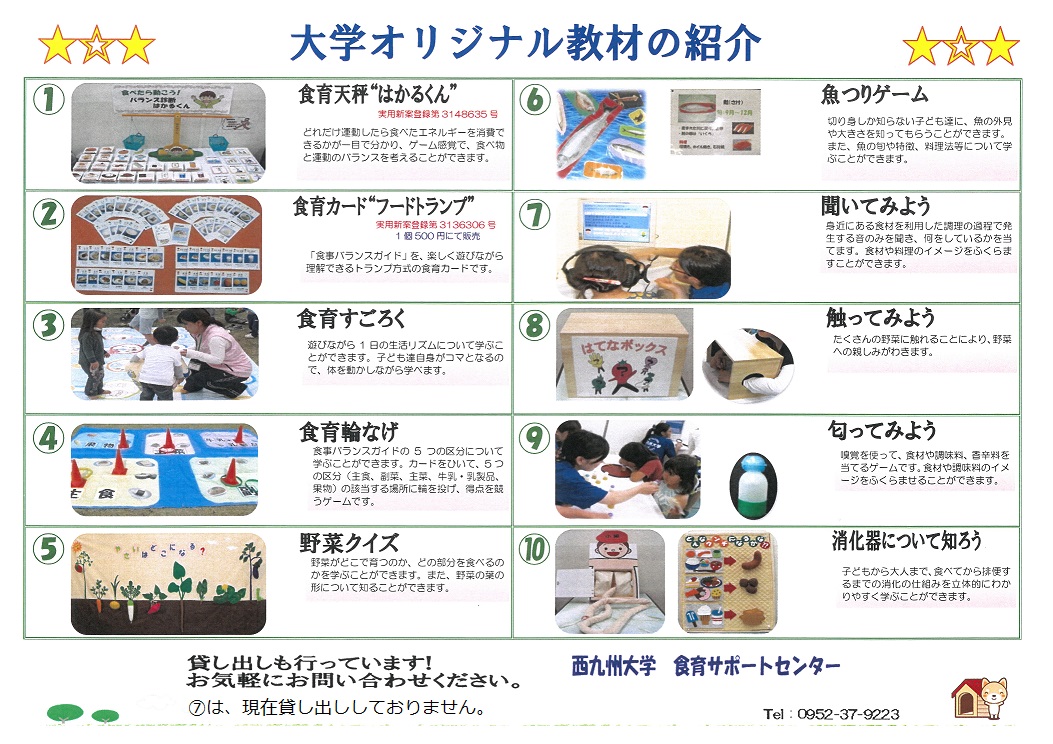

◆西九州大学 食育サポートセンター

西九州大学の健康栄養学部にある食育サポートセンターは、学生と地域を食育で繋げる活動を展開し、地域の種々のイベントから数多くの参加依頼があり、開設から16年目を迎えました。コロナ禍では、地域活動の参加依頼が減少する中で、県民だよりに学生考案のオリジナルレシピを掲載するなど工夫した活動を行っています。これまでに作成したオリジナルの食育教材は貸し出しも行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

これまでの食育アイランド九州参加者の取組

令和3年度

令和2年度

令和元年度

お問合せ先

消費・安全部 消費生活課

担当者:食育推進班

代表:096-211-9111(内線4383)

ダイヤルイン:096-300-6353