地域の概要

地域概況

本地区は、大分県北西部の宇佐市 (旧安心院町)に位置し、東西13km、南北18.5km、総面積147.2km2の中山間農業地域である。

地形は、周囲を山に囲まれた安心院盆地があり、盆地内には、二級河川である深見川、津房川、及び、佐田川が貫流する。

これらの河川の浸食により、河川上流部は、谷と谷の間に台地を形成している。

本地区の気候は、瀬戸内海式気候に属し、年間降水量の平均は1,678mm(2001年~2010年)と少なく、気温は年間平均で15℃前後である。地域の特徴的な現象として、晴天時夜間の放射冷却により、朝霧が発生する。

本地区の農業は、国営総合農地開発事業「駅館川地区」により、台地部にぶどうを中心とした約600haの団地が整備され、併せて介在する水田、畑への用水が確保された。これにより、安心院盆地平坦部と谷地間の平坦部における米と、台地部におけるぶどう栽培を中心に、畜産・花き・野菜等を加えた複合経営がなされている。

朝 霧 平野部の田園風景 ぶどう栽培

自然環境

本地区は、深見川、津房川、佐田川の合流地点に形成された安心院盆地と、谷と谷の間に台地が形成されている。これら台地は、耶馬溪熔岩台地が各河川による浸食作用を受けた結果、形成されたものである。

本地区の土壌は、重粘な壌土~植壌土である。そのため透水性が不良であり、根群の分布が浅く、干害を受けやすい。

旧安心院町全体の70%が山林であり、地域全体が豊かな緑の山々である。山林はシイ類・カシ類を代表する常緑広葉樹林が大半を占めている。谷筋や山腹の中~下斜面は、スギの植林地を主体としている。

本地区は、平坦部の水田~ため池・斜面林~台地縁辺部へとつながっており、周辺には、スズメ、ツバメ、キビタキ、サンコウチョウ、チュウサギ、サシバ等多様な鳥類が見られる。また、エビネ、シラン、ミズマツバ等特異性のある植物も分布する。さらに、谷地田周辺の湿地には、オオイタサンショウウオがみられる。

オオイタサンショウウオ サシバ シラン

景観

自然景観

新生代第三紀の火山活動による噴出物が海底に堆積し、凝灰岩の層を形成した。その後、凝灰岩の層は地殻変動によって地上に隆起し、風雨にさらされることにより、切り立った崖を形成し、奇岩が連なる独特の景観を呈している。これら奇岩の広がる、大分県中津市の山国川上流、中流域及び支流域の渓谷景勝地は“耶馬溪(やばけい)”と呼ばれ、国指定名勝に指定されている。この指定地には宇佐市(旧安心院町)も含まれ、国指定名勝耶馬溪の内、仙の岩、東椎屋の滝、福貴野の滝があり、美しい景観を楽しむ観光スポットともなっている。

仙の岩 東椎屋の滝

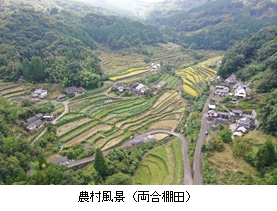

農村景観

本地区は、平地に広がる水田部と、台地上のぶどう園、谷地に広がる谷地田により構成される。周辺は多くが山林に覆われ、緑豊かな農村の景観を形成している。

盆地平坦部からは、台地上の木々によるスカイラインが形成され、遠く由布岳を含む山々が背景となり、奥行き感のある景観をみせる。台地上は、白く輝くぶどうハウスと、それを取り囲む木々の緑が、美しいコントラストを見せる。

平野水田部 台地上のぶどう園 谷地田

歴史・文化

歴史

安心院町の開基は、明治22年(1889)の町村制施行により、宇佐郡安心院村・龍王村・明治村・津房村・佐田村の5村成立による。昭和13年(1938)町政を施行し、安心院村と龍王村北部が合併し、安心院町へ、龍王村南部は、明治村と合併し深見村となった。昭和30年(1955)に旧町村合併により安心院町が成立。平成17年(2005)に宇佐市、院内町と合併し、新たに宇佐市となった。

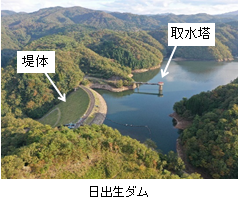

本地区の農地開発については、昭和11年(1936)、大分県が国に対し、用排水事業実施を申請。昭和16年(1941)の農地開発法の制定により農地開発公団が設立され、農業水利改良事業の実施計画が立てられたが、第二次世界大戦の勃発により事業は中断した。戦中、終戦後の混乱により事業再開には至らなかったが、農業用施設の荒廃と度重なる干ばつにより、大分県は独自にダム地点を調査。昭和33年(1957)より、国による本格調査が行われた。昭和37年(1962)日出生、日指の両ダムを水源とする国営かんがい排水事業が採択され、これと併行して、大分県は安心院町を中心とした農地造成事業の実施について調査・計画を行い、大規模な農地造成が可能であると見込まれたため、駅館川流域のかんがい排水事業から分離し、旧安心院町を中心とした農地開発事業と周辺既耕地のかんがいを併せ行う、国営総合農地開発事業が実施された。

生活・文化

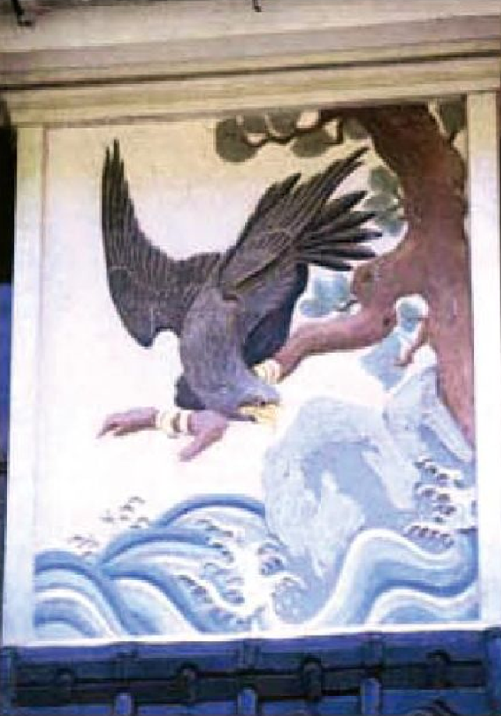

恵まれた自然風土の中で、独特の文化が育まれ、発展してきた。安心院町おいては、家屋の壁(漆喰)の壁面に鏝(こて)を用いて薄肉状の浮き彫りを施し彩色した「鏝絵」と呼ばれるレリーフがある。製作年代は、古くは明治時代のものもあり、地域の伝統的景観となっている。

鏝絵(こて絵)

地域活動の取組

国営総合農地開発事業の実施以前の本地区は、平野部の水田を中心とした零細な農業が主であったが、国営総合農地開発事業実施後は、造成された農地においてぶどう栽培が開始された。事業完了当時は、西日本一のぶどう団地を形成し、「安心院ぶどう」として地域の特産品となった。また、観光ぶどう園は12園あり、シーズン中は観光客に好評である。さらに、ぶどうを利用したワイン作りも盛んに行われ、「安心院ワイン」は品評会でも高い評価を受けている。毎年9月には安心院ワイン祭りが開催されるなど、イベントを通じた地域のつながりの形成と、農業による地域振興に重要な役割を果たしている。

また、豊かな農村環境を活かして、「グリーンツーリズム」(農家民泊を利用しながら自然と親しむ余暇活動)により、農業体験等を通じた都市と農村の交流が行われたり、小中学生の修学の場として利用されたりするなど積極的な活動が行われている。

地域の現状

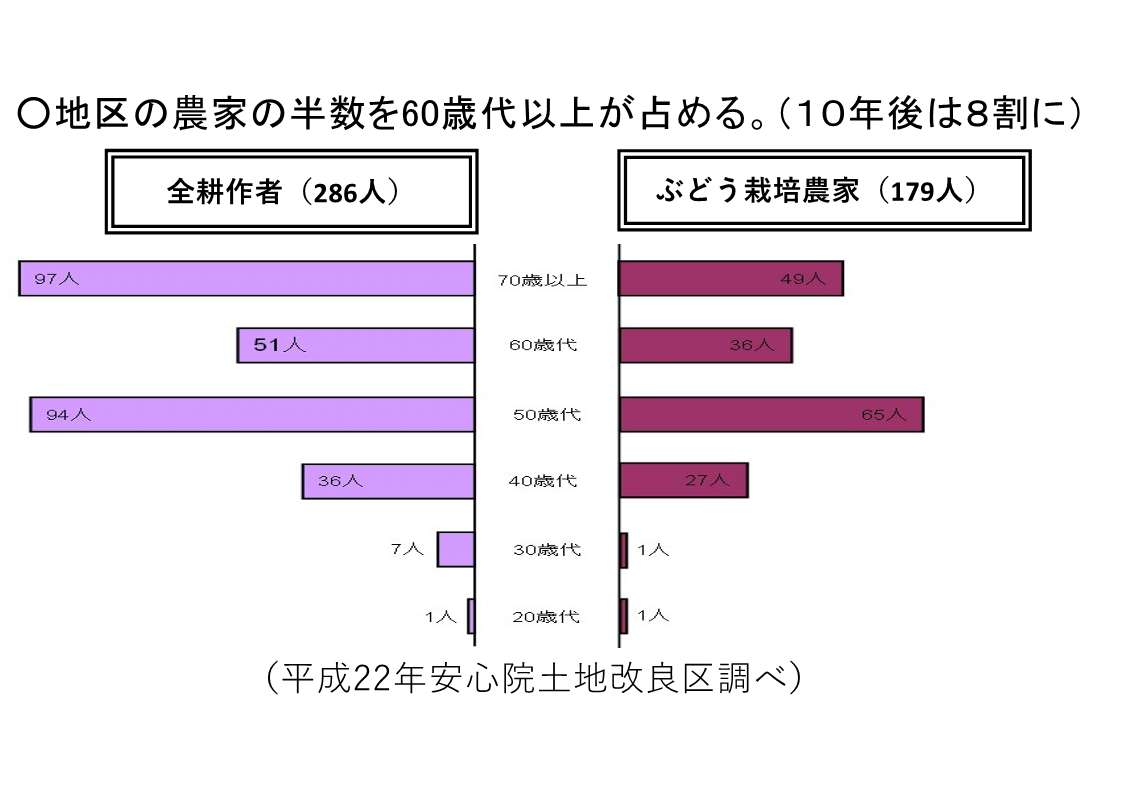

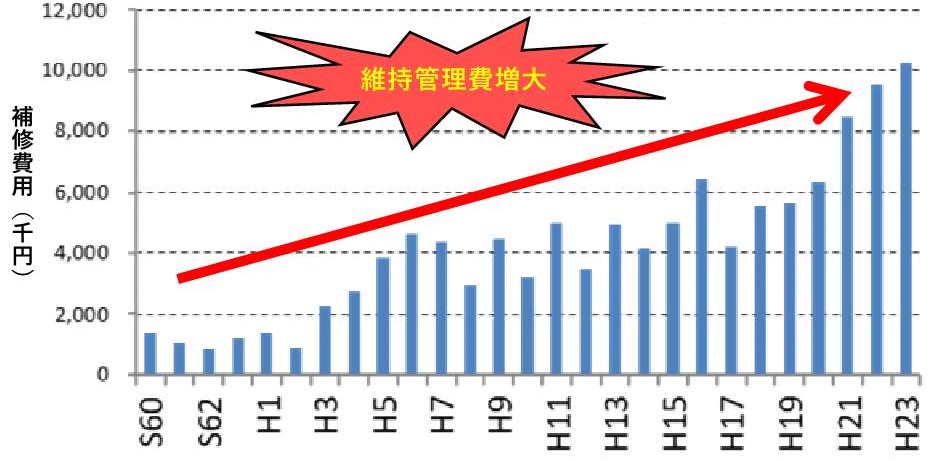

昭和40年~50年代にかけて、樹園地が造成され、畑地かんがいを利用したぶどうの一大産地が形成された。しかしながら近年は、担い手・後継者が不足し、農業従事者の高齢化等から耕作放棄地が増加しており、農業水利施設の老朽化による破損事故等が頻発している。それにより、地域農業さらには地域経済への影響が懸念されている。

お問合せ先

駅館川農地整備事業所〒879-0444

大分県宇佐市大字石田43-1

TEL:0978-34-6277