大分の写真館(2021年度)

2021年4月~2022年3月

さとうきび栽培プロジェクト「令和4年度植付け」・・・別府・日出さとうきび研究会(3月17日)

別府・日出さとうきび研究会は、新たに作付面積を増やした別府市堂面棚田で、アフリカンサファリのアジアゾウに食べさせるさとうきびの作付けをしました。棚田では2年目、栽培自体は取組3年目となります。サファリの動物たちの糞も肥料として活用し、環境にやさしい栽培に取り組んでいます。4月には契約調印式を予定しています。(写真は苗の定植の様子)

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定証交付式(3月16日)

大分県拠点は、杵築市において、令和4年2月28日に総合化事業計画の認定を受けた本田バラ香園に対して、関係機関同席のもと認定証の交付と意見交換を行いました。(本田バラ香園)「自農園で生産したバラを使った花瓶等容器が不要でアレンジした高級感のあるボックスフラワーを開発しました。宿泊施設や消費者に販売する取組で経営発展や地域の活性化を目指します。」

大分☆農・カーボンプロジェクト第2回勉強会を開催しました(3月15日)

勉強会では、「大分県内の有機農業の現状と課題」についてNPO法人おおいた有機農業研究会河野事務局長(左写真)から講演があり、その後、(株)安心院オーガニックファーム平子代表取締役(中央写真)から地域資源を活用した堆肥作りや有機栽培の取組について発表がありました。参加者からは、「有機野菜の価格、売り場、消費者の意識等の問題」や「有機野菜の消費者への効果的なPR」について意見がありました。

第53回大分県農業賞(企業的個人経営部門・最優秀賞)を受賞・・・宇留嶋雄蔵(3月14日)

親の後を継いで就農して以降、水田の農地集積や作業受託を拡大し、耕作放棄地の防止に取り組むとともに、販売先との信頼関係を構築して契約栽培を基本に経営しています。また、ドローンによる防除や肥料を改善するなど新しい技術を取り入れ収量増を実現しています。株式会社URUSHIMA企画を立ち上げ長男も経営に加わり、今後も、地元に根差した経営を続けていきたい。(写真は、賞状はじめ、お祝いの花束が飾られた事務所)

目標は現代版の「百姓」になること・・・戸倉江里(3月10日)

中津市耶馬渓町で主食用米などの無農薬栽培に取り組んでいます。理想は”半農半カメラ”で、農業現場や田舎暮らしの「ありのまま」をフリーペーパーやJA下郷のカレンダーを作ったり、SNSを通じて消費者へ情報発信しています。また、たんぼの開放も行って、「つどう、たんぼ」をテーマに、日々の農作業を一緒に行い生産者と消費者の境界線をゆるく、ゆる~くしています。主人は、山仕事や農業の傍ら、映像作家をやっています。

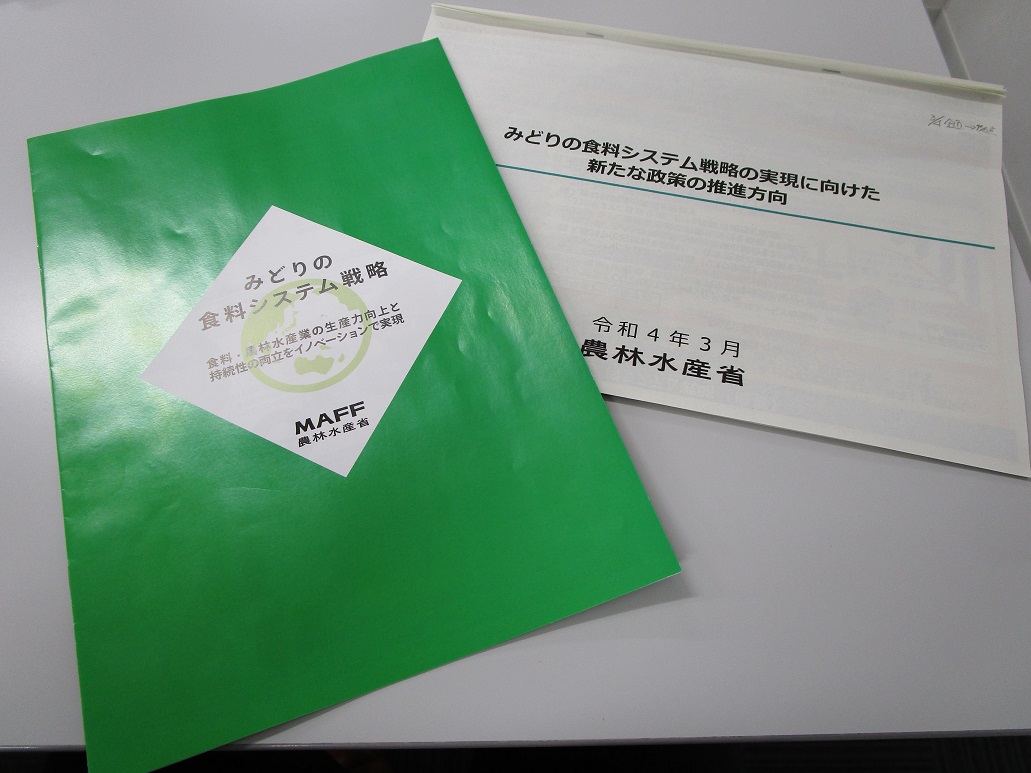

大分県肥料商業組合研修会で「みどりの食料システム戦略」の説明を行いました(3月10日)

研修会では、化学農薬、化学肥料低減対策の関心が高く、「地球温暖化は、農林水産分野だけでなく、あらゆる分野の協力が不可欠。輪作体系、土づくりなどを組み合わせた次世代総合的病害虫管理の推進、リスクの低い農業の活用やAIを用いた早期防除等により農薬のリスク、使用量を低減することが必要」といった説明を熱心に聞いて頂きました。

九州米粉食品普及推進協議会勉強会が開催されました(2月22日)

九州米粉食品普及推進協議会は、米粉食品に関するセミナーや会員相互の情報交換を目的に、会員、各県部会役員等を参集した勉強会を、九州7県の会場をオンラインで結んで開催しました。大分県からは九州農政局大分県拠点会場で4名、オンラインで7名の方が参加されました。勉強会では、米粉をめぐる状況について九州農政局から情報提供を行った後、「世界があこがれる九州をつくる」と題して、九州/沖縄の広域経済圏で繋がったものづくり支援に取り組んでいる村岡浩司氏から講演を受けました。勉強会の後、各県会場を結んで協議会総会が開催され、令和4年度の事業計画などが承認されました。

大分☆農・カーボンプロジェクト第1回勉強会を開催しました(12月20日)

大分県拠点は、農林水産分野におけるカーボンニュートラルの理解を深めることを目的に、生産者、企業、消費者団体等を参集した勉強会を開催しました。勉強会では、「カーボンニュートラルのカギとなるバイオ炭の農地施用」について農林水産本省大倉課長補佐(左写真)から講演があり、その後、別府・日出さとうきび研究会恒松氏(中央写真)から「さとうきび」を栽培する取組について発表がありました。参加者からは、Jクレジット制度や有機栽培技術等について、「バイオ炭農地施用による生産者のメリットは」といった質問や、「有機農産物の生産性向上と消費者への積極的なPRが必要」といった意見がありました。

見た目にも味にもこだわる野菜作り・・・こだま農園 (12月15日)

竹田市で野菜の無農薬栽培に取り組んでいる兒玉智史さんと意見交換を行いました。「こだま農園」では、畑で緑肥を育てて機械で粉砕し畑にすき込み、畑の中で堆肥をつくる、畑まるごと堆肥化に取り組んでおり、右写真のカラーニンジンをはじめ、見た目にも味にもこだわった野菜を年間40種類ほど栽培しています。美味しい野菜を栽培するための土作り、有機野菜の販路等の課題や今後の目標について意見を交わしました。

自然農法に取り組む生産者・・・まるか三代目 (12月14日)

国東市安岐町で農薬・化学肥料を使用しない自然農法で露地野菜の生産に取り組む「まるか三代目」の上平将義氏と意見交換を行いました。農泊にも取り組まれていて、昨年倉庫を改修し宿泊施設を建設しました。関東から移住され新規就農した経緯や地域の課題、みどりの食料システム戦略についてのご意見を伺いました。

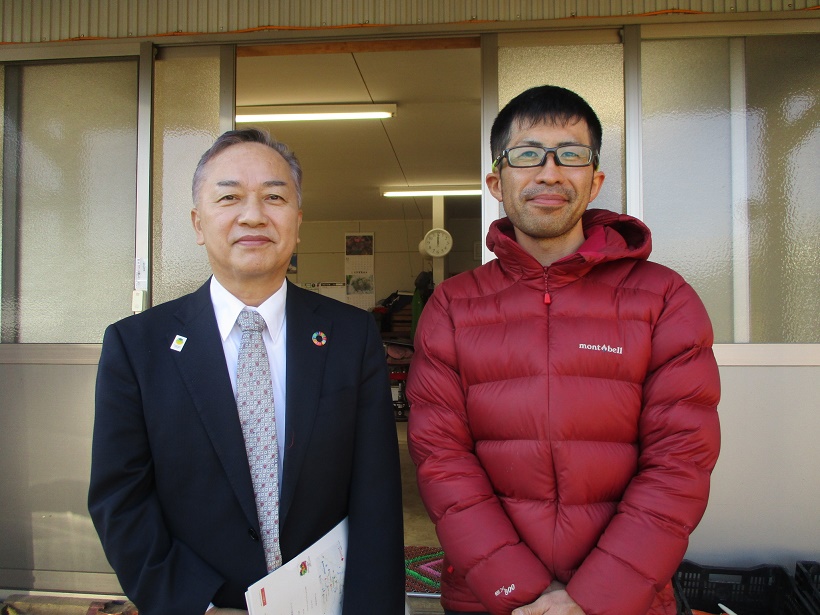

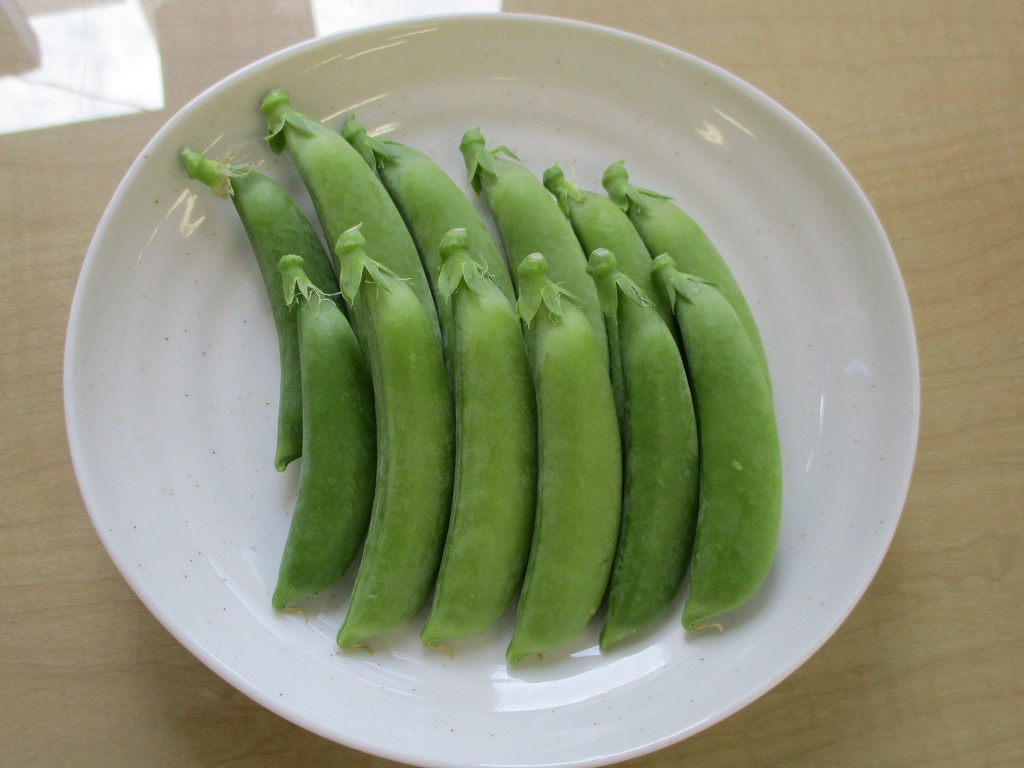

地域農業に貢献したい!!・・・長友貴広 (12月8日)

杵築市でスナップエンドウを栽培している若手生産者の長友貴広さんと意見交換を行いました。就農の経緯や営農の課題、みどりの食料システム戦略についてのご意見を伺いました。栽培技術を高め、地域農業に貢献したいと頑張っておられます。

市の特産であるスナップエンドウはみかんの遊休ハウスを活用して栽培されており、12月の下旬から出荷が始まります。

焼酎かすをベースにしたたい肥・・・安心院オーガニックファーム (12月3日)

宇佐市安心院町で有機JAS認証を取得してベビーリーフやパクチー、リーフレタス等を生産している「(株)安心院オーガニックファーム」と意見交換を行いました。土作りには、市内の酒造会社から譲り受けた焼酎カスをベースに、おからや米ぬか、ふすま、牛ふんや鶏ふんを混ぜた自家製のたい肥を使用しています。資源循環型農業やみどりの食料システム戦略についてのご意見を伺いました。

若手が盛り上げる養殖業(11月12日)

大分県は養殖ブリの生産量が全国第2位(令和2年漁業・養殖業生産統計)で、餌に大分県産かぼすを使った「かぼすブリ」や、酒粕を与えた「美人鰤(ブリ)」など様々な特色ある養殖ブリが生産されています。

佐伯市蒲江の浪井丸天水産では、餌にビール酵母を混ぜた豊後ハマチ「若武者」を育てています。アミノ酸やうまみ成分が増加し美味しい魚になっています。また、地域の漁業者が高齢化するなか平均年齢30歳の若手4人で養殖部門を担当し、水産業を盛り上げています。

さんさん農園との意見交換(11月10日)

臼杵市で有機農業に取り組んでいる「さんさん農園」の幡上信行さんと意見交換を行いました。さんさん農園は有機JAS認証を取得し、ピーマンやさやえんどう、ほうれん草など約35品目を生産しています。有機農業における物流上の課題や今後の目標等について意見を交わしました。

農薬低減に向けた取組(いちご栽培)(11月9日)

大分県のいちごオリジナル品種「ベリーツ」の出荷が10月下旬から始まっています。杵築市のほりぐち農園では、天敵(注)を利用した生物的防除や防虫効果のある高濃度炭酸ガスによる苗処理など総合防除を実践されています。他にも微生物資材や赤色LED光等の活用で農薬使用を極力抑えた栽培に取り組まれています。

(注)ハウス内の麦類(画像1)につく虫を餌として常駐するコレマンアブラバチ(画像2)は、いちごの害虫(ワタアブラムシ)に寄生し、いちごへの被害を抑える天敵として知られています。

観光みかん狩りが最盛期(11月5日)

みかん栽培が盛んな国東半島では、観光農園も有名です。日出町の「関口観光農園」では、10月10日の開園から毎日みかん狩りを受け付けています。コロナ渦の影響で昨年は団体客が激減したそうです。今年は少しずつ客足も戻りつつあるようですが、園主によると「まだ平年と比べるレベルにもないが、例年11月が最盛期なので期待している」ということでした。観光みかん園は12月中旬まで続きます。

国東市でオリーブの収穫最盛期(10月28日)

国東市は新たな特産品としてオリーブの生産を推進しており、収穫作業が最盛期を迎えています。約20haのオリーブを栽培する「国東クリーブガーデン」では、早朝から手作業で摘み取った実を、その日のうちに選別・搾油してオリーブオイルにしています。

第7回農政懇話会を開催しました(10月21日)

大分県拠点では、「現場と農政を結ぶ」業務の一環として、マスコミ各社への情報提供と現場意見の反映を目的に「第7回農政懇話会」を開催しました。県拠点から令和4年度農林水産関係予算概算要求の内容、県拠点の独自取組である「大分☆農・カーボンプロジェクト」等について情報提供を行った後、意見交換を行いました。

大分県農林水産祭に出展しました(10月16,17日)

大分県拠点は、大分県別府市の別府公園で開催された「大分県農林水産祭 おおいたみのりフェスタ」に九州農政局コーナーを出展しました。ブースでは大分県拠点の独自取組である「大分☆農・カーボンプロジェクト」についてパネル等を展示し、来訪いただいた多くの方々にクイズ形式で環境問題と農業の関係について考えていただきました。また、スマート農業が環境負荷軽減につながることを伝えるためにブースに展示した農業用ドローンは多くの皆さんの関心を引いていました。

由布市庄内町の「梨ロード」(9月9日)

由布市庄内町の特産品は、豊かな甘みと果汁たっぷりの「庄内なし」です。国道210号線を中心に「梨ロード」と呼ばれ、梨の直売所が立ち並び8月上旬から11月にかけて違う品種の梨を購入することができます。

また、庄内梨園地流動化促進協議会は、離農する農家の園地をそのまま新規就農者に承継する仕組みで産地の維持に取り組んでいます。

さわ農園との意見交換(8月20日)

農業女子PJメンバーである「さわ農園」の安部紗和子さん、ご主人の浩史さんと意見交換を行いました。「さわ農園」では農薬や化学肥料を使用せずにオクラやバジルなど多品目の野菜を生産しています。美味しく安心して食べられる野菜づくりへの思いや太陽熱とマルチを用いた太陽熱養生処理などの生産技術(BLOF理論)、今後の経営について意見を交わしました。

さとうきび栽培プロジェクト「令和3年度初収穫」(8月12日)

九州アフリカ・ライオン・サファリ(株)」で「アジアゾウ」に「さとうきび」を与えました。「別府・日出さとうきび研究会」が耕作放棄地対策として栽培しており、今年で2年目です。近隣の棚田等にも徐々に作付けを拡げています。1年ぶりの新鮮なご馳走です。降りしきる雨を物ともせず、ゾウ達は奪い合うようにして、喜んで食べていました。

青井農園との意見交換(7月14日)

日出町で有機栽培に取り組まれている青井農園と意見交換を行いました。夏場は生食用のサラダカボチャを作っています。ハウスではコの字型に仕立てる立体栽培を、露地では畝幅を長くする仕立てを行っています。有機農業の現状や課題、みどりの食料システム戦略についてのご意見を伺いました。

お盆向け「新鉄砲ユリ」の出荷が始まりました(7月8日)

杵築市山香町で「新鉄砲ユリ」の出荷が始まりました。花の色は白色のみで、種から苗を作って栽培するのが特徴です。東京などの新盆向けから始まり、8月の旧盆、9月のお彼岸まで順次出荷されます。

白いスイートコーンの出荷(7月6日)

日出町で、糖度が高く生で食べられる白いスイートコーンの出荷が始まっています。町内の有志で、地域の新たな特産品を作ろうと昨年から生産を始め、ブランド名を「白雪姫」と名付けました。町内の直売所では連日売り切れるほどの人気で、8月中旬まで出荷されます。

さとうきび栽培プロジェクト「棚田現地説明会」(6月24日)

耕作放棄地の解消等を目的にしたさとうきび栽培が2年目を迎え、新たに作付けた別府市内の棚田で、生産者の「別府・日出さとうきび研究会」が購入者である「九州アフリカ・ライオン・サファリ(株)」に対し現地説明会を開催しました。

現在の生育状況やイベントに向けた収穫時期の予想など、具体的な打合せを行ないました。

生産者との意見交換(6月23日)

国東半島宇佐地域世界農業遺産協議会の会長でもあり、環境に優しい農林業を実践されている林浩昭氏と意見交換を行いました。世界農業遺産の資源循環型システムについてや農村地域の展望、みどりの食料システム戦略等について意見を聞かせていただきました。

ドローン事業者との意見交換(6月21日)

中津市でドローンの製造、修理、販売を行なう「SAMI SAMI LAB(サミサミラボ)」とスマート農業の現状と課題について意見交換を行ないました。地域に密着したドローンの保守点検体制作りとドローン購入者による農作物の病害虫防除ネットワーク構築等、意欲的に取り組まれています。推進に向けては、「空中散布用認可農薬の種類を増やすことが一番の課題」と伺いました。

第6回農政懇話会を開催しました(6月16日)

大分県拠点では、「現場と農政を結ぶ」業務の一環として、マスコミ各社への情報提供と現場意見の反映を目的に「第6回農政懇話会」を開催しました。県拠点から農林水産物・食品の輸出促進、みどりの食料システム戦略、大分県拠点の独自取組等について情報提供を行った後、意見交換を行いました。

農事組合法人との意見交換(6月2日)

豊後大野市で大麦、大豆、かんしょ、スイートコーンなどを生産し、自ら加工・販売も行っている芦刈農産と意見交換を行いました。意見交換では大きく売上げを伸ばしているかんしょ「はるか姫」(商標登録)の青果、冷凍焼き芋などの輸出に関して意欲的な意見が聞かれたほか、労働力確保等について意見が出されました。

果樹生産法人との意見交換(5月24日)

日出町でキウイフルーツを生産するニューガイアアグリと意見交換を行いました。ニュージーランド産のキウイが払底する時期に国産キウイを提供し周年流通を可能としています。面積拡大や労働力確保等について意見が出されました。

スナップエンドウの収穫(4月27日)

杵築市で特産のスナップエンドウが収穫時期を迎えています。スナップエンドウはさやごと食べられるのが特徴で、ミカンの遊休ハウスを活用して栽培されており、関西を中心に5月末まで出荷されます。

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定証交付式(4月22日)

大分県拠点は令和3年4月22日に中津市において、令和3年3月31日に総合化事業計画の認定を受けた廣池農園に対して認定証の交付を行いました。自社生産もち米を原料とする「五目おこわ」、同うるち米を原料とする「米粉シフォンケーキ」、「米粉シフォンサンド」の商品開発・販売を行って所得向上を図り、新たな雇用創出に繋げる取組で経営発展を目指します。

お問合せ先

大分県拠点地方参事官室

代表:097-532-6131