「宮崎の写真館」令和2年度

椎葉村焼畑蕎麦苦楽部訪問(令和3年3月15日)

「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」(第7回)」において、九州農政局が選定した椎葉村尾向地区の焼畑蕎麦苦楽部を訪問し、標高900~950m地点の焼畑実践場所や蕎麦打ちや炭焼き体験が出来る「粒々(つぶつぶ)飯々(まんま)共同作業体験場」を見学し、同苦楽部会員8名と九州農政局長ほか宮崎県拠点担当者との意見交換会を行いました。同苦楽部の会員からは、「椎葉村の山間地に移住者を呼び込むために、地元農林水産物加工施設を拡充・整備し、就業の場として確保したい。」等、活発な意見が出されました。

第5回九州農政局南九州地域連絡会(令和3年3月17日)

今回で5回目となる九州農政局の鹿児島県拠点、鹿屋駐在所及び宮崎県拠点による連絡会議をTV会議システムにより開催しました。当日は、九州農政局本局とも結び、両県における鳥インフルエンザ発生時の対応や輸出促進に向けた活動状況等について情報共有を図りました。

次回の幹事は、鹿屋駐在所になりますが、今後も、両県に共通した地域の実態や課題に対応するテーマを設定しながら、連絡会議を継続して行くことを確認しました。

第1回九州女性農業者意見交換会(令和3年3月1日)

九州農政局と各県拠点をオンラインで結び意見交換が行われました。宮崎県拠点では「Hinata・あぐりんぬ」会長の鬼塚ルリ子さん(鬼塚農園)が参加されました。鬼塚さんは、様々な活動の話が聞けて良かった。オンラインでの意見交換会であればメンバーを集れるので、これからもやっていただきたい。横の繋がりを強くし、他県とも交流を増やしたいと感想を述べられました。

JA宮崎県農青協役員との意見交換会を開催(令和3年2月5日)

宮崎県拠点としては初となるJA宮崎県農青協の役員の方(県内14カ所)を結んだオンラインによる意見交換会を開催しました。冒頭、田邊貴紀委員長から、高収益作物次期作支援交付金の運用見直しに伴うJA宮崎県農青協の要請に際し、拠点の真摯な対応について感謝の言葉をいただくとともに、今後はより一層、オンライン等を活用した、農政局との情報交換や現場の実態を共有することで、今後の農政に活かしてもらいたいとのご意見をいただきました。

また、県内各地の代表委員とは、新規就農者及び親元就農者に対する支援の拡充や、ハウスの補強対策、サツマイモ基腐病の現状と作目転換に対する支援の拡充などの質疑が交わされました。

報道機関との懇談会(令和3年1月29日)

令和2年度第2回目の県内報道機関との懇談会を開催しました。宮崎県拠点から、令和2年度第3次補正予算及び令和3年度予算概算決定の概要説明、県内における農業の特徴的な取組事例として、就農トレーニング施設、農業者の紹介等を行った後、質疑を含めて活発な意見が交わされました。

また、宮崎県農業連携推進課、宮崎県農業法人経営者協会及び有機農業に取組む業者(2社)を招き、宮崎県からは「宮崎県有機農業連絡協議会」の取組みを、(株)宮崎アグリアートからは、有機農業でのドリフト対策、農地集積等、また、(有)松井農園からは、コロナ禍でのご苦労や販売方法で工夫している点などを紹介していただきました。

農業者とのオンライン意見交換会(令和3年1月28日)

北諸県地区の農業者(3名)と農地集積の現状や課題等について、オンライン形式『自宅、ハウス、出張先(広島)、拠点を結んだ4元中継』による意見交換を行いました。地域における後継者・パート人材不足や、農政情報は市役所やJAから広報されるが、時間がかかり量も限られている。いかにタイムリーに伝達するかなどについて意見交換が出来ました。参加者からは、「コロナ禍の中、直接の訪問が難しいのでオンライン方式は経費や時間の制約も少なく、良い試みである」との評価をいただきました。

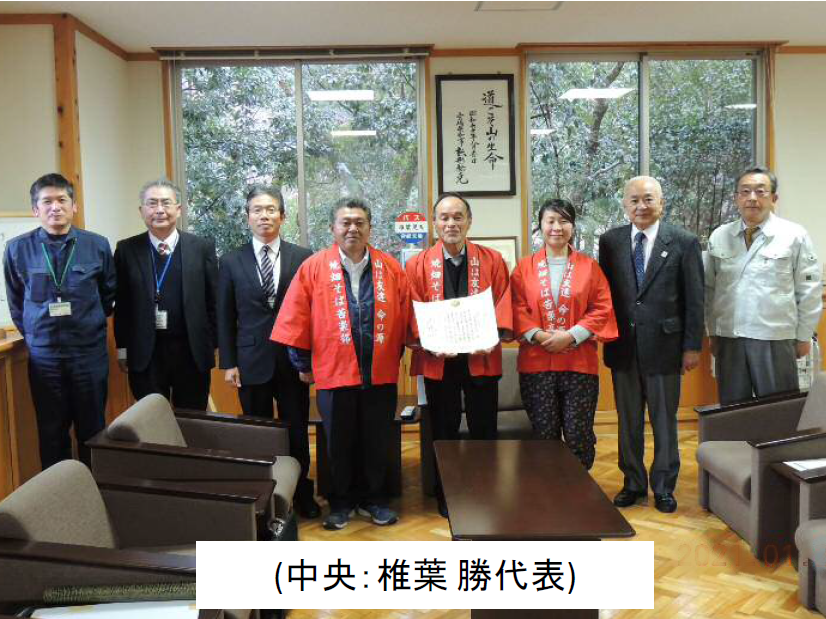

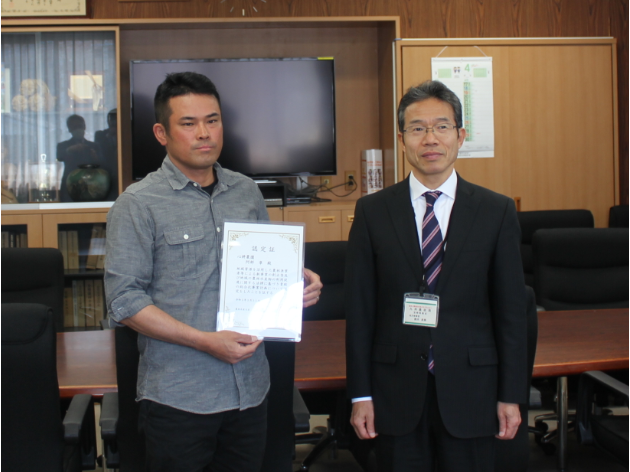

九州農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」選定証授与式(令和3年1月26日)

宮崎県椎葉村の焼畑蕎麦苦楽部の取組が、九州農政局「ディスカバー農山漁村(むら)の宝」に選定されたため、椎葉村役場にて選定証を授与するとともに、意見交換を行いました。同部の椎葉代表からは、従来のスギ、ヒノキなど針葉樹から、実のなる広葉樹へと再造林することによって森を豊かにし、山づくり、地域づくり、一番大事な人の定着に繋げたいとの抱負が述べられました。

九州農政局トップランナーへのリンク → クリック

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定証の手交(令和2年12月17日)

都城市において、新たに赤紫蘇の生産と塩蔵加工に取り組む「みやざき乾燥野菜合同会社」様に認定証を手交しました。耕作放棄地の拡大が深刻な中山間地域において農地の有効活用と新たな地域特産品の確立を目指しています。鳥獣被害が少ない赤紫蘇を栽培し塩蔵品に一次加工します。契約取引を行うことで安定的な売上を確保し、所得向上と地域の雇用促進に取り組まれる事業者です。

「Hinata・あぐりんぬ」との意見交換会(令和2年11月10日)

県内で活躍する女性農業者で組織された「Hinata・あぐりんぬ」のメンバー7名、南九州大学の講師1名、学生2名、事務局員1名と意見交換を行いました。「Hinata・あぐりんぬ」はマーケティングにかかる勉強会や百貨店でのマルシェ等を行っており、異業種女性団体や若い世代との交流・連携に取り組んでいます。

意見交換会では、農作物の盗難被害や雇用の確保といった課題について、活発な意見が交わされました。

今後、拠点では、メンバーの各ほ場へ伺いながら、現場の課題解決を支援していきたいと思います。

報道機関との懇談会(令和2年10月28日)

県内報道機関7社と定期的に開催している懇談会を行いました。宮崎県拠点から、令和3年度予算概算要求の概要説明、県内における農業の特徴的な取組事例、若手農業者の紹介等を行った後、質疑を含めて活発な意見が交わされました。

また、6次産業化や輸出に取組む業者(2社)を招き、Nsファーム中島氏からはミニマンゴーを加工・瓶詰した「ミニマンゴー稚雫」、早川しょうゆみそ早川氏からは自社で粉末化した味噌「umami・so」のそれぞれの商品開発のご苦労や販売方法で工夫している点などを紹介していただきました。

JAこばやし管内の組合員に対する令和2年度補正予算説明(令和2年7月10日)

JAこばやしが主催する新型コロナウイルス感染症対策関連事業説明会に出席し、JAこばやし組合員(出席者80名)へ、令和2年度補正予算のうち、高収益作物次期作支援交付金、経営継続補助金、農業労働力確保緊急支援事業及び持続化給付金について説明しました。

六次産業化・地産地消法に基づく総合化事業計画認定証の手交(令和2年4月10日)

宮崎市において、平成19年に新規就農し、ハウスキュウリの促成栽培を行いながら、らっきょうの生産・加工を始めた「心耕農園 阿部章」様に認定証を手交しました。今回、らっきょうを若い世代にも消費されやすいように、現代風の調味料として開発・製造し、加工品卸売業者へ販売することにより、らっきょうの付加価値を高めると共に、所得の向上と雇用の安定を図ることに取り組まれる事業者です。

お問合せ先

宮崎県拠点 地方参事官室

電話:0985-24-2365