47都道府県の特産食材と、それらを組み合わせた絶品カレーレシピを、旬に合わせて紹介します。

第26回

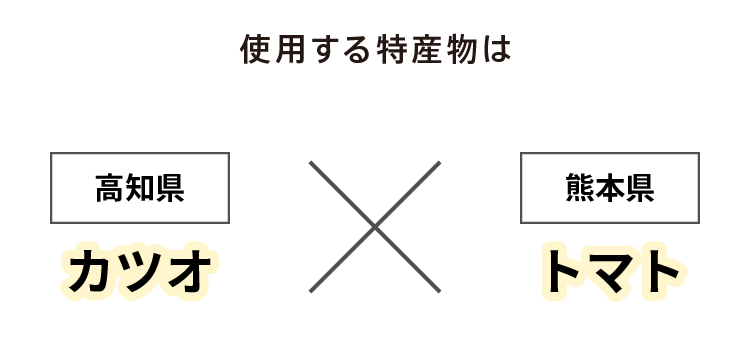

高知県

カツオ

高知市のカツオの消費量は全国一。とりわけ、春から初夏にかけて獲れる「初カツオ」が好んで食されています。同県のカツオ漁は一本釣りがほとんどで、近海・沿岸のカツオ一本釣りの船は、初春に太平洋に出航し、約10ヶ月間カツオの群れを追いながら漁を続けます。初カツオは、脂が少なくさっぱりとした味わいが特徴。同県では主に藁を使用し皮目を炙った「カツオの藁焼き」として食されています。このほかにも、はらんぼ(腹身)やチチコ(心臓)は塩焼きにしたり、骨などは筍の出汁として使用するなど、さまざまな調理に活用することができます。

熊本県

トマト

全国一のトマトの生産量を誇る熊本県。温暖な海沿いでは秋から春にかけて、山沿いの高原では夏から秋にかけて栽培できるため、一年を通して全国へ出荷されています。特に、海沿いの平野部は、比較的温暖な気候でトマトの大産地。また、ミネラル分を多く含んだ土壌を活かし、地理的表示(GI)保護制度*に登録されている糖度8度以上の「くまもと塩トマト」(八代市、宇城市など)など、さまざまなブランドが生産されています。なかでも、八代海沿岸の干拓地で栽培される「くまもと塩トマト」は、塩分ストレスにより生育が制限されるため、果実が小さく、果肉がしっかりした濃厚な食味です。

*地域で育まれた伝統を有し、その高い品質等が生産地と結び付いている農林水産物や食品等の名称を、知的財産として保護する制度。

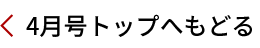

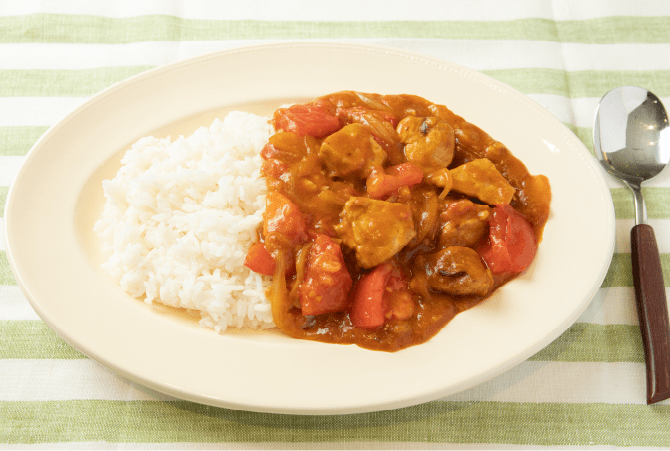

トマトの甘味と酸味がきいた

濃厚デミグラスカレー

トマトのフルーティーさを存分に生かし、子供から大人まで楽しめる味付けに仕上げた濃厚なデミグラスカレー。旬のカツオは柵で購入し、半身は刺身、もう半身をカレーで使うのがおすすめ。火が入ったカツオは、刺身とは異なりまるで肉のようなボリュームが感じられ、同じ食材でも食感や味の違いを楽しむことができます。トマトをベースに、砂糖やコンソメが入ることでルーはほんのり甘め。オムライスをはじめ卵料理にかけるなど、アレンジの選択肢も広がるカレーです。

材料をそろえよう

トマトの水分を活かすため、

水は少なめにします

バター、ケチャップ、コンソメを使うことで、ほんのり甘くどこか懐かしい洋食風味に。

材料(2人前)

-

- カツオ(刺身用)

- 160グラム

-

- トマト

- 大1個もしくは小2個(約200グラム)

-

- 玉ねぎ

- 2分の1個(100グラム)

-

- 塩胡椒

- 少々

-

- バター

- 20グラム

-

- カレー粉

- 大さじ1

-

- 小麦粉

- 大さじ2分の1(かつおにまぶす分量)

-

- 小麦粉

- 大さじ1と2分の1(炒める際に使う分量)

-

-

- 水

- 200ミリリットル

-

- ケチャップ

- 大さじ2

-

- 中濃ソース

- 大さじ2

-

- 砂糖

- 大さじ2分の1

-

- 醤油

- 大さじ2分の1

-

- コンソメ

- 大さじ2分の1

-

つくってみよう

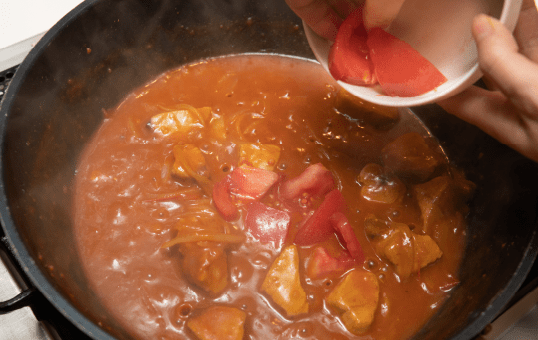

トマトは2回に分けて

入れるのがポイント!

先に入れるトマトはルーで、後に入れるトマトは具材としてそれぞれの食感と風味を楽しめます。

-

1

カツオは一口大に切り、塩胡椒と小麦粉大さじ2分の1をまぶす。

-

2

トマトは一口大に切り、玉ねぎは縦薄切りにする。

-

3

熱したフライパンにバターを入れて溶かしてから、カツオ、トマト3分の2個分、玉ねぎを入れて中火で炒める。

-

4

3のカツオの色が変わったら、カレー粉、小麦粉大さじ1と2分の1を入れて、粉っぽくなくなるまで炒める。

-

5

Aを合わせておき、4に加えて5分ほど煮込む。

-

6

煮込んだ5にトマト3分の1個分を入れ、柔らかくなるまでさっと煮る。

完成!

動画でもチェック!

より詳しい説明や、おいしく作るポイントは動画をチェック!

Profile

Mako(まこ)さん

フードクリエイター、栄養士、フードコーディネーターの資格を持つ、アイデア料理研究家。著書に「家政婦Makoのずぼら冷凍レシピ」(マガジンハウス)などがある。

この記事のPDF版はこちら

(PDF : 481KB)

こちらの記事もおすすめ

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449