「食」の可能性を追求する研究

味の見える化で食べ物のおいしさが数値に

1993年、「味覚センサ」の第1号を開発したのが、九州大学教授の都甲 潔さんと(株)インテリジェントセンサーテクノロジー代表取締役社長の池崎秀和さんです。味覚センサとは味覚を数値化するもので、人の舌の性質を模した電極を使って、甘味、うま味、塩味、酸味、苦味の基本5味を感知することが可能です。

写真提供/(株)インテリジェントセンサーテクノロジー

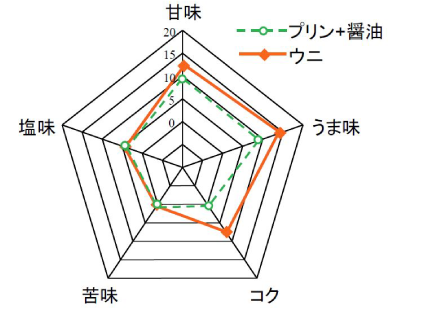

都甲教授の研究では、味覚センサを使うことで食材を組み合わせて他の食べ物の味を再現することが可能に。プリンに醤油を混ぜるとウニ風味になるのがその一例で、甘味、うま味、コク(うま味の後味)、苦味、塩味はほぼ同じ味のパターンです。今では有名な「プリンと醤油でウニの味」を科学的に示したこのセンサは、次のようなこともわかります。

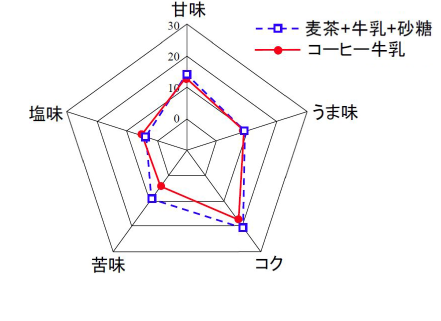

「コーヒー牛乳と『麦茶+牛乳+砂糖』を味覚センサで測ると、甘味、うま味、苦味、塩味、コクと、よく似た味のパターンをしていることが分かります。実際、飲んでみると、区別がつかないほど。コーヒーと麦茶の味は元々似ているのです」と都甲教授は話します。

「味覚センサや人の食嗜好からなるAIデータベースの共有は、新しい時代の到来を予見させます。味や匂いと連動したPOS(お店の販売)データの解析による新商品開発、高付加価値の食品の生産性向上、市場での需要と供給のマッチング、匠の技の伝承など、可能性は無限です」(都甲教授)。

食に合わせた食器開発「カレー専用スプーン」

金属洋食器メーカーの山崎金属工業(株)で開発されたのがカレー専用スプーンの「カレー賢人」。

東京のカレー店激戦区、神田神保町でリサーチした結果、「ご飯粒も残さず食べたい」「具材が切りにくい」といったカレーマニアの悩みを知った同社。その要因は、皿とスプーンのバランスの悪さにあると分析しました。通常は8工程で作るスプーンを30工程で製造し、角度や形状を工夫することで理想のスプーンを作ることが可能に。カレー賢人には“キャリ”と“サクー”の2タイプがあります。

「ご飯一粒も残さずきれいに食べられるので、食品ロス削減にもつながると好評を得ています」(山崎金属工業(株)広報部)。

左右対称のティアドロップ型「キャリ」

前方が深く作られているので、手首の角度を変えることなく口の中に運べるうえ、口抜けもよくなることで米粒が残らない。深さは、カレーが最もおいしく食べられるとされるライス、ルウ、具材の黄金比が実現されるように、加工が施されている。

右肩上がりの形状をした左右非対称の「サクー」

キャリに切り分け機能を付加したもの。先端がへら状になっており、具材にすっと入り込み切りやすくなっているのが特徴。また、スプーンの先端と皿が接触する面積が大きいので、皿に残った米粒をすくいやすい。

お問合せ先

大臣官房広報評価課広報室

代表:03-3502-8111(内線3074)

ダイヤルイン:03-3502-8449

FAX番号:03-3502-8766